编者按

海洋总是醉人的,海南的海尤其让人沉醉。海南岛四周被大海环绕,绵长的海岸带上散布着许多美丽的海湾,有状如“莲花”的新英湾,有新潮又古老的海口湾,有形如两轮新月的石梅湾,有怪石嶙峋多姿的棋子湾,还有“会唱歌”的清水湾……在海南,无论是哪一片海湾,都有着属于自己的独特魅力:她们或宁静或热情,她们或开放或内秀……总以温柔豁达的姿态,聆听着浪潮的脉动,注视着故事的发生。海南日报融媒短视频栏目《看鉴海南——海湾季》,今起带你走近海南的美丽海湾,多视角领略她们的万千风光和风情万种。

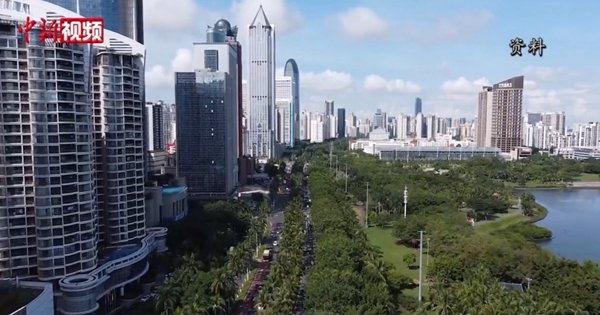

在海南西部的地图上, 以美丽的新英湾为核心,今人用发展之笔勾勒环形蓝图,画出一个全新的“大湾区”——儋州环新英湾地区,海陆面积超2500平方公里。

这里是海南高质量发展第三极的强引擎,牵引儋洋经济圈的发动机,奏响儋洋一体化奋进的新篇章。在这座海南自贸港未来新城中,春潮澎湃,万物生发,春天的故事正在这里激荡上演,让世界瞩目心动。

环新英湾,这究竟是一个怎样的湾区?怀着好奇和憧憬,我们走进这片广阔的新湾区,感受这里的自然人文魅力风情。

风土味 舌尖上的湾区 千般美味有红鱼

奔赴一场海南西部“大湾区”旅行,头一件要紧事是干啥呢?

如果你问一枚资深“吃货”,那必须是不负美食,吃好吃的。

新英湾渔娘在晒红鱼干。 本报记者 陈若龙 摄

细数“大湾区”美食,一条红鱼自己跳了出来,“看我,看我,选我,选我……”伴着鱼儿的“大声呐喊”,我们首选了这条红鱼。

为了品味地道的红鱼,我们邀请了第一位“美食导游”……在环新英湾畔长大的白马井渔娘代表吴锦菊。

红鱼从哪里来?出海捕获。吴锦菊告诉我们,儋州环新英湾地区,通江达海,拥有狭长的海岸线,沿海渔村众多。靠海吃海,千百年来,当地渔民的主要收入靠打渔。从北部湾渔场等地捕获的野生红鱼,是众多渔获中的“珍品”。

红鱼学名红鳍笛鲷,体呈粉红色或红色,腹部较淡,体侧无任何纵带;头背部由背鳍起点至吻端有一暗色斜带。肉质丰厚坚实,含丰富蛋白质和脂肪,味道鲜美,属优质鱼类品种,为大型海产经济鱼类。

“马井红鱼香破釜。”这是流传已久的儋州民谣中的一句,说的正是白马井红鱼。千百年来,渔民们传承祖辈的工艺,将捕获的新鲜红鱼腌制、晾晒成鱼干,使得这种“香破釜”的美味得以绵延至今。

要问哪里能买到最新鲜的红鱼?当地人会告诉你,从白马井中心渔港码头的渔娘手中。每天凌晨两点多,这个码头进入一天最热闹的时候。灯火通明下,数百名被称为“渔娘”的白马井妇女,穿梭其间,进行渔货分类、搬运、交易,一派忙碌景象。

吴锦菊10来岁就成为一名渔娘,在码头讨生活。由于勤劳能吃苦,善于经营,后来,她和丈夫一起办企业,开加工厂,通过海产品加工,将红鱼干等卖到全国各地,甚至远销日本、韩国等国际市场,让儋州特产飘香世界。

不仅是白马井中心渔港,儋州环新英湾地区还有新英渔港、干冲渔港等多个渔港。渔港边,分布着一个个渔村,它们大多有成百上千年历史,一代代人接力传承,在风口浪尖上拼搏,孕育了不怕吃苦、勤劳奋斗的渔民精神。

环新英湾简直就像个环形美食带,堪称极具特色的儋州“美食之乡”。新英炒粉、红鱼粽、儋州北岸脆皮鸡、古盐田盐焗鸡、红鱼干焖花肉、清炒海豆、酒饼簕炖海鸭、中和香糕……,这里可谓是吃货的天堂。

生态味 青绿的湾区 人与自然亲密相待

美食无穷尽,韵味留舌尖。暂别美食,让我们奔向环新英湾的美景。

这片“大湾区”宛如人间秘境。行走在环新英湾中央地带,一眼望不到头的,是连片的红树林,万物生长竞自由。红树林扎根在新英湾,湿地总面积超过6万亩,是候鸟“安家”的乐园。

瞧,“鸟中大熊猫”黑脸琵鹭又出场了。

“那是黑皮,在滩涂上撒欢呢。” 在新英湾一处沿海湿地,正在进行日常巡护的当地湿地护鸟队队长陈正平,看到不远处有一群黑脸琵鹭,这个流传在护鸟队中的独特昵称脱口而出。映入眼帘的鸟儿,白色羽毛,“黑脸”鲜明,形似乐器琵琶的黑色长嘴分外醒目。

初次和“黑皮”相遇,还得追溯到2018年。陈正平翻出一张拍摄于当年的相片,新英湾首次拍摄记录到黑脸琵鹭,这张合影照,一眼就能数个遍,里面有19只。

相识已5年,在新英湾湿地护鸟队员心中,黑脸琵鹭,既是老朋友,也是新朋友。

一只勺嘴鹬捕获了一只虾。 本报记者 宋国强 摄

一方面,一连6年,它都来新英湾过冬,一待好几个月,护鸟队员们几乎天天见。另一方面,年年都有新面孔出现。一边翻阅着历年的相册,陈正平一边向记者说起黑脸琵鹭越冬数量的变化:2019年记录到22只;2020年24只;2021年26只;2022年38只。“今年上半年记录到64只,这照片上密密麻麻的,得数好一会才能数得清。”

新英湾湿地护鸟队成立数年来,生活在湿地周边村庄的村民主动申请加入护鸟队,从最初的几个人到如今的20多人,巡河、护鸟早已成为他们生活的一部分。

海南省鸟类记录中心主任李飞介绍,新英湾是海南岛近年来越冬水鸟数量最多、珍稀濒危水鸟种类最多的鸟类栖息地。得益于持续的生态修复和悉心保护,该地目前已监测到鸟类超200种,其中包含勺嘴鹬、黑脸琵鹭等国家一级、二级重点保护野生鸟类51种,今年上半年记录到的越冬水鸟总数量超万只。

新英湾湿地俨然是环新英湾区域的生态绿心,写下了人与自然和谐共生的生动注脚。遵循“全球共生城市”理念,环新英湾区域规划以新英湾为核心,北门江、春江以及峨蔓—后水湾、白马井—排浦海岸滩涂带为骨架、其他林田、水系干渠为廊道,串联多个重要生态节点,加速构建江海一体,林水纵横的生态空间格局,形成有机融合的生态湾区与美丽城市。

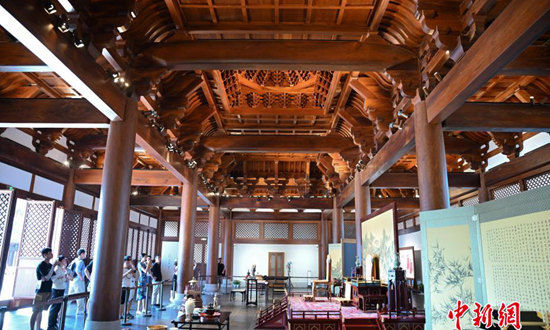

人文味 动听的湾区 诗乡歌海栖居处

行走环新英湾,自然之美令人难忘,交相辉映的人文之美,是抚今追昔的深切回眸。

如何打卡湾区的风土人情?我们请来中国作家协会会员、儋州市作家协会主席李焕才,作为环新英湾之旅的“人文导游”。他老家在儋州市新州镇攀步村,这座古村就坐落在新英湾畔。生长于斯,从文40多年,年过六旬的他,于故土最相思,向历史常求索。

新英湾是如何形成的?李焕才讲述,当地很多人都说,之所以有新英湾,完全得益于两条河流。这两条河流的源头都藏在深山里,天各一方。它们很有心,相约从山里跑出来,从东面跑过来那条叫北门江,南面跑来的那条叫春江。

李焕才专门写了篇万余字长文,用诗意的笔触,形象又通俗地描绘了新英湾的由来,“临近海边,它们(北门江和春江)热情地拥抱在一起,又蓦然散开,汪洋一片,变成了一个偌大的湖。湖水蓄满了,也就积蓄了巨大的能量,憋足劲撑破了海岸,哗啦啦泻入大海……每天都有潮起潮落,海水来来去去,这个巨大的湖也就变成一个海湾,就是新英湾。”

除了“两江说”外,还有些人认为,新英湾的诞生和火山爆发有关。数万年前一座火山在海上爆发,喷出很多岩浆,冷却后都变成了石头,堆起一个弯月形的半岛,抱住一泓海水,也就有了新英湾。

这片海湾,既有现实之海,也有精神之海。环新英湾的先民们,热爱生活,凝聚出儋州“诗乡歌海”中不可忽视的瞩目存在。

“儋州自古称歌海,山歌催得百花开,人人都是山歌手,山山水水是歌台。”儋州调声,国家级非物质文化遗产,是儋州市城市历史文化的一张亮丽名片。李焕才说,相传,儋州调声产生于西汉时期,发源于环新英湾的峨蔓、木棠、三都等沿海一带,是一种体裁近似于民间小调的汉族民间歌曲。岁月沉淀,薪火相传,调声在环新英湾地区有着深厚的群众基础。

这种带有鲜明地域特色的民歌,一代代传承,传唱了上千年。“新英水浅泊舢板,洋浦水深泊战舰……”儋州籍退休干部吴文生有次到儋州市文化馆看望老友朱壮才,两人开心地聊着家常,说着说着,不知谁起了头,不约而同地用手打着节拍,用本地方言唱着这首当地流传半个多世纪的调声作品,身体随节奏摆动,歌声嘹亮。走在环新英湾畔的村子中,你会发现,这里的人几乎都会唱传统调声,用地道的儋州话唱起来,节奏明快,旋律优美。

儋州环新英湾中包含洋浦经济开发区和峨蔓镇、木棠镇、中和镇等7个乡镇,如果时间充裕,深入其间,每个镇都有特色的风俗,值得细细品味。

儋州环新英湾区

儋州环新英湾区域,包括洋浦经济开发区和儋州市白马井、峨蔓、木棠、新州、中和、王五、排浦等7个镇,总面积约2582平方公里。其中,陆域面积约772平方公里,海域面积约1810平方公里。构建“一城、三园、四组团”的城镇发展格局。其中“一城”指白马井新城;“三园”分别为洋浦产业园区、木棠产业园区、王五产业园区;“四组团”包括海花岛旅游度假组团、中和新州文旅组团、洋浦东部生活组团、峨蔓海岸休闲组团。