■ 海南日报全媒体记者 刘冀冀

通讯员 韩彩虹 姚腾岱

9月3日,文昌市翁田镇,南侨机工刘源的儿子刘衍庆早早就守候在电视机前。当天上午9时,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会开始。电视屏幕上,受阅官兵整齐列队,数百人的方队浑然一体、宛如一人。

刘衍庆的泪水打湿了眼眶:“爸爸要是看到今天的场面,一定非常激动。”

这一刻,跨越80多年时光。先辈们的愿望成为现实,是对他们最深切的告慰。

1937年,抗日战争全面爆发,日军铁蹄踏碎中华大地,沿海交通线相继被封锁,抗日前线军需物资告急。危急时刻,全长1146公里的滇缅公路应运而生,成为维系中国与东南亚战区的“生命补给线”。然而,这条贯通崇山峻岭的公路,却因国内极度缺乏熟练的汽车司机与修理工,面临着“有路无车、有车无人”的困境。

“国家有难,匹夫有责。”1939年2月7日,爱国侨领陈嘉庚发出号召,南洋华侨筹赈祖国难民总会发布招募通告,号召华侨机工回国服务。短短6个月间,5000多人踊跃报名,最终3200余名优秀青年组成南洋华侨机工回国服务团,分批归国参战,其中海南籍南侨机工就有800余人。

在这批海南籍南侨机工中,来自文昌的张修隆,用行动诠释了“弃梦赴国难”的赤诚。

1918年,张修隆出生于抱罗镇里隆村,家中生活困苦,小学肄业后,便随舅舅远赴新加坡讨生活。凭着一股子吃苦的劲儿,到1937年时,张修隆已与舅舅有了稳定的生活,二人梦想着开办咖啡种植园。可当日本全面侵华的消息传来,他毅然搁置梦想。1939年,看到招募公告时,不会开车、不懂汽修的张修隆,瞒着家人登上了归国的轮船。抵达昆明后,他争分夺秒完成汽车驾驶与维修培训,随后加入滇缅公路运输车队,承担起最危险的汽油运输任务。

张修隆92岁时,南侨机工身份才被披露。提及此,张修隆的女儿张飞珠几度哽咽,“如今的幸福生活,是父辈们用鲜血换来的。”

与张修隆一样,来自文昌潭牛镇的王绥和,毅然放弃了南洋的安稳生活,在祖国的召唤下,毫不犹豫告别家人,投身滇缅公路运输。这条公路蜿蜒于横断山脉,悬崖峭壁、陡坡急弯密布,车辆行驶如“在钢丝上跳舞”。但王绥和凭借精湛技术,一次次穿越险途,将一批批急需的物资送往前线。

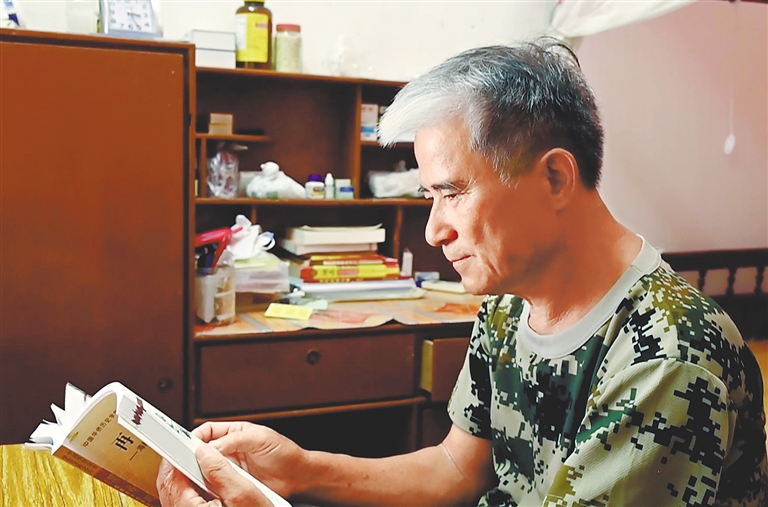

9月3日,王绥和的儿子王康强再次翻开了《再会吧,南洋——海南南洋华侨机工回国抗战回忆》一书。摩挲着父亲的照片,似乎能穿过时光,与彼时的父亲隔空对话。“我是读了这本书,才知道了爸爸的抗战故事,他是英雄!”泛黄的纸张上,那一个个响亮的名字、一段段鲜活的故事,永远印刻在滇缅公路的历史上,也留在了烽火连天的岁月里。“年轻一代要珍惜现在的和平,更不能忘记过去。”王康强说道。

滇缅公路上,南侨机工创造了“运输奇迹”——从1939年3月至1942年5月,他们抢运了约50万吨军火,并运送10万中国远征军入缅作战。奇迹背后,是鲜血与生命的代价——直至抗战结束,牺牲在滇缅公路上的南侨机工有1000多人,其中琼籍南侨机工人数达400余人。

抗战胜利后,部分南侨机工重返南洋,其余留在祖国参加建设。那些年轻的身影,以生命为火把,照亮了一个民族救亡图存的道路,也照亮了后人前行的方向。如今,当他们的事迹被后人重新忆起,那份跨越山海的家国情怀,在时光中熠熠生辉。(本报文城9月4日电)