■ 本报记者 刘晓惠

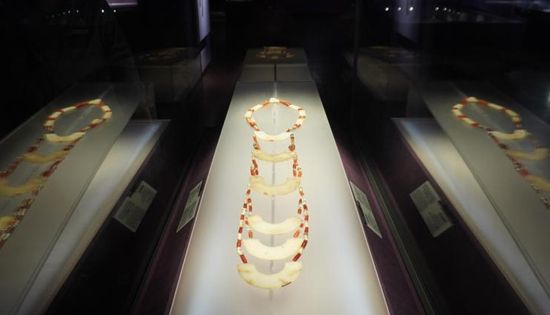

从 “华光礁I号”的恢弘气势中,可以回眸古代中国对外贸易的繁荣景象;从更路簿的一笔一划中,可以读懂渔民在南海生产生活的鲜活历史;从黎族五龙出海图龙被的锦绣经纬中,可以感受海南文脉的气息……

历史留下的礼物,在博物馆里珍藏。今年的“5·18国际博物馆日”主题为“博物馆致力于教育和研究”。近年来,博物馆培育大众科学文化素质、助力中华文明历史研究的社会职能日益突出。海南各博物馆充分挖掘文物背后的故事,通过创新展览内容、开展社教活动等方式,推动博物馆成为“行走的课堂”。

镜头拉至今年“五一”假期,海南日报记者在省博物馆“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”展厅里,看到这样一个场景:一位父亲抱着还在上幼儿园的孩子,站在存放着周昭怡行书苏轼《雪后书北台壁》横披的展柜前,指着泛黄的纸张,教孩子认字。

“都说博物馆是最好的课堂。”这位父亲名叫于锡强,家里有两个孩子,正在读小学四年级的大女儿常常参加省博物馆里的社教活动;还不满5岁的小儿子在他的引导下,经常在不同的书画里识字。

漫步展厅,像于锡强和孩子这样的亲子组合比比皆是。家长们有的给孩子讲述文物背后的故事,有的和孩子一起学习展馆里的新知识,还有的专门带着孩子来探寻作业本上的习题答案。

博物馆不只是青少年的大学校,也是全社会的大学校。博物馆为公众提供了持续的教育资源和学习空间,在这里,历史可以看得见、摸得着、有互动。

让历史文化与数字科技碰撞。拓宽的,是时间与空间的边界。

上传自拍照即可自动生成个人专属游记;戴上VR眼镜就能将异地专家“带到”身边;智慧型服务机器人不仅可以为观众导览和讲解,还具备人脸识别功能和VR技术,能够让观众身临其境体验水下考古……在中国(海南)南海博物馆,科技的助力让文物真正“活”起来、“动”起来。

该馆馆长辛礼学介绍,该馆应用5G技术,提升了博物馆安保、管理和服务领域的智慧化水平,通过5G、360度实时实景VR等技术手段,赋予了文物新的生命,形成了“公众对展览有期待、展览质量不断提升”的良性循环。

让非遗民俗与社教活动融合,拉近的是文物与公众的距离。

省民族博物馆面向群众开展非遗科普,搭建学生与博物馆互动的交流平台,让逛博物馆不仅是逛博物馆,而是在看、说、听、触等多种感官的延伸上,沉浸式感受非遗魅力。同时,省民族博物馆也在努力将非遗元素融入现代设计理念和时尚文化,创造出既符合时尚追求又满足当代年轻人审美追求的文创产品。

省民族博物馆馆长罗文雄表示,该馆将“让文物活起来”理念贯穿到馆展中,通过举办主题鲜明的活动,推广优秀的民族文化,增强民族文化自信,加深公众对民族文化的了解,把祖先留下来的遗产保护好、传下去。

当下,独具特色的文创产品俨然已成为博物馆强大吸引力的组成部分。

中国(海南)南海博物馆以“峇峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展”为依托,设计研发的系列文创成功出圈,让游客“把博物馆带回家”。省博物馆的考古盲盒、文创雪糕、集章手账本等叫好又叫座,常常卖到脱销。

“海南各大博物馆的文创设计还是比较有吸引力,像‘鲸喜首饰系列’文创产品还在2023年中国特色旅游商品大赛中荣获金奖。海南可以挖掘的文创元素很多,文创的加持让传统文化焕发新光彩、文旅消费不断升级。”中国旅游协会旅游商品与装备分会秘书长陈斌如此评价。

眼下,我省正着力建立结构优化、主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系,吸引越来越多的受众走进博物馆参观展览,认知历史的发展脉络和文明的发展历程。

“在‘文博热’的当下,我们将充分挖掘、利用和发挥博物馆的教育和研究功能,推动博物馆成为更多人的‘行走课堂’,让广大群众得到更丰富更持久的文化滋养。”省旅游和文化广电体育厅相关负责人表示。

(本报海口5月17日讯)