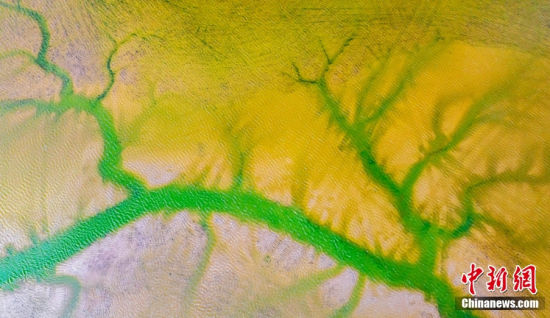

赤田水库。记者 王晓斌 摄

中新网海南新闻7月17日电(记者 王晓斌)如何破解跨市县流域治理的“九龙治水”困局?海南以赤田水库为试验田,探索出的“赤田模式”给出了一种答案。7月15日至16日,“赤田水库流域生态补偿创新实践成果”分享会在三亚召开,海南省多部门总结这一模式的阶段性成果,展现生态保护与经济发展的双赢路径。

据介绍,自2021年8月试点启动,赤田水库水质连续三年稳定在地表水Ⅱ类,2024年总磷浓度较2021年下降17.4%,农业面源污染负荷显著降低。试点成果获国家发改委、生态环境部肯定,入选国家级典型案例,保亭黎族苗族自治县成为国家农业绿色发展先行区。

赤田水库坐落于藤桥河流域上游,横跨三亚市海棠区与保亭黎族苗族自治县,是三亚市重要的饮用水水源地。因种植业面源污染、生活污水治理不足等原因,2020年库区水质一度降至Ⅲ类,敲响了生态警钟。危机之下,一场跨区域、跨部门的生态治理与制度创新由此展开。

赤田水库一角。记者 王晓斌 摄

为打破部门壁垒,海南建立省市县联动机制,成立省级试点领导小组和市县联合整治指挥部,出台涵盖综合治理、生态补偿、监测评价等12个方案的“1+N”政策体系,形成“资金补偿-流域治理-监测评价-考核评估-督导帮扶-督察整改”闭环机制。

作为治理工作的牵头单位,海南省生态环境厅介绍,“赤田模式”的核心在于以制度创新破解上下游、跨部门治理壁垒:建立跨区域联合整治指挥部,形成从政策统筹到属地落实的工作闭环;创新水质、水量、行动三维度生态补偿机制,三年筹集6亿元资金,以奖惩激励调动上下游共治积极性,实现资金保障与责任落实的双落地。

治理策略方面,“赤田模式”以“山水林田湖草沙”理念为指导,构建“源头管控-过程控制-末端消纳”全链条治理体系:源头管控减少污染产生,过程控制优化资源配置,末端消纳通过生态修复巩固成效。

海南省农业农村厅分享了“控源减排与绿色发展并重”的面源污染治理经验:调整库区种植结构,推广“林-菌-药”等生态循环农业模式,减少农药化肥使用,实现“污染减排”与“农民增收”同步。2024年底,三亚、保亭共培育7家生态农场,生态产品价值实现取得新突破。

流域的用水权改革、生活污水治理亦是此次“赤田模式”的重要组成。海南省水务厅推动水权确权及交易,在赤田水库流域实现农业用水指标按户确权,并引入市场机制调节水资源配置;农村生活污水治理则通过“投建管养”一体推进,实现污水应收尽收,生态流量断面保障率连续两年达100%。

7月16日,椰影下一艘工作船驶过赤田水库水面。记者 王晓斌 摄

“城乡统筹、全域共治”则是海南省住房城乡建设厅分享的经验亮点。在生态补偿资金支持下,保亭与三亚联合完善流域环境卫生设施,村庄保洁、垃圾分类与回收体系不断健全。特别是垃圾分类与厨余垃圾资源化处理、建筑垃圾规范管理等措施,减轻了环境负担,形成“清水下山、净水入库”的源头治理闭环。

水库周边的果树林给库区带来巨大的潜在面源污染。海南省林业局根据果树林现状、经营管理强度、自然恢复能力能状况,科学制定退果还林生态修复措施,目前已完成1341.17亩退果还林,投资7337.95万元种植青皮竹等增强水源涵养功能,纳入公益林网格化管理,确保生态系统稳定。

海南计划将“赤田模式”推广至全省17个市县的10条河流、4个湖库,深化“政策+市场+社会”资金筹措,打造生态旅游项目,完善长效机制,为全国生态文明建设贡献海南方案。(完)