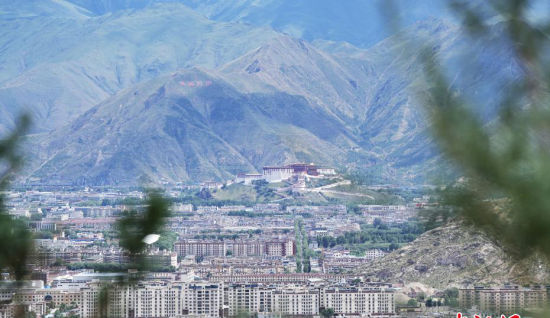

“封平约亭”四字依旧清晰可见。海南日报全媒体记者 高懿 摄

■ 海南日报全媒体记者 高懿

澄迈,是一个有着千年古韵的古城,而古城的发展源于脚下之路。

漫步在一条条火山石铺就的古驿道上,一步一回响,仿佛是历尽风雨的石头在诉说着百年沧桑。

7月5日,海南省举办专题活动纪念苏东坡登陆海南岛928周年,海南省苏学研究会发布苏东坡琼州往返行经澄迈县古驿道的考察成果,为文化澄迈建设和乡村振兴赋能提供历史文化资源。这里,不仅有挖掘重现通潮阁遗址的古驿道,更有封平约亭诉说往昔故事,深深的车辙印痕见证古驿道上无数商旅足迹和历史变迁。

重现

如今的海南,旅游公路全岛双环结构已然成型:外环向海,一路椰风海韵;内环依山,青山绿水美不胜收。

而澄迈,是环岛旅游公路上的一环,不少游客也因澄迈的历史文化,慕名而来。

但很多人不知道的是,在古代的澄迈,一直存在一种类似于“高速公路”的交通设施,那便是驿道。

驿道,这一古代的“国道”,承载着丰富的历史内涵。驿道是古代中国特有的陆地交通主动脉,其功能与现代的高速公路颇为相似,政令的传达、商贾的流动、文化的交流以及人们的往来,都离不开这些古道的纽带作用。

今年5月至7月,来自海南省文史、考古、历史地理等领域的专家学者组成考察组,在澄迈县展开实地调查,经过考证,东坡当年行经古驿道的站点,今日基本都是乡镇村落。

确认澄迈县内东坡行经古驿道的铺舍,由东向西依次为:七里铺、颜村铺、多峰铺(封平都)、稍阳铺、沙地铺、西峰(西安)驿(铺)、黄洞铺,分别对应当代的老城镇龙吉社区、老城社区、玉堂社区,大丰镇大丰社区、肖阳社区,福山镇花场村(沙地),桥头镇西岸村、荣兴村(美鼎村)。

而谈起东坡在澄迈的踪迹,不得不提起位于老城镇的通潮阁。经过海南省文物考古研究院勘探,一条长约一公里的古驿道,在通潮阁遗址发掘出来,古道直通东坡曾经走过的里桥。

通潮驿是古时澄迈官方定点接待机构,当年驿站制高点建有通潮阁。宋时的澄迈县城,因为拥有天然良港,毗邻琼州海峡而成为古代海南通往内陆的主要出发港,曾是古代官员和公文传递人员的住宿地。后因苏东坡往返于此,并作《澄迈驿通潮阁二首》而闻名。

据《广东省琼州府志》载:“通潮阁,一名通明,在城西通潮门外,即宋通潮驿。苏轼常憩此赋诗,后胡铨和之,李光书额。明知县唐启宾修,久圮。道光十五年训导李梓瑶首倡绅士捐建,于关帝庙左。阁二重,高三丈,上祀苏文忠公。学使李星沅题其联额。”

当年东坡往返行经驿道,作为古代经济与文化发展的见证者,以及历史遗存中不可或缺的人文坐标,除去通潮驿较为引人关注之外,其他驿站与铺舍近千年来几乎完全湮灭于史料文献之中,无人注重研究和利用。

多峰铺(今大丰村)留存的古驿道。海南日报全媒体记者 高懿 摄

沉寂

从老城镇通潮驿一路西行,所经依次为颜村铺、多峰铺(封平都),是前往儋州的必由之路。

多峰铺位于大丰镇大丰村,但如今已沉寂多年,除偶有游客、爱好者踏足外,便只有世代居住于此的村民,静静守护着这片故土。

大丰村古称“多峰市”,因地处古代驿道而成为琼北地区重要商贸集镇。既是都治之所在,亦是通往临高、儋州等内陆地区的驿道,商贾往来频繁,曾有数百年的繁华。

据考察,多峰(封平都)距通潮驿二十里,如此近距离,不可能重复建设两个驿站。《嘉庆澄迈县志》中清楚记有“多峰铺”。

《正德琼台志》卷十四专有“铺舍”一节,其中“西路铺”详细记载了自府城至昌化军治驿道沿途的铺舍:“……县门(附澄迈县;自府门铺至此六十里);颜村(了浪都),多峰(封平都),稍阳(那舍都)……”

“因此,多峰并非驿站,而只是一个铺舍。不过,这里确是西行必经之路。”中国苏轼研究学会副会长、海南省苏学研究会理事长李公羽表示,苏东坡琼州往返,是绕不过这一段路的。东坡自通潮驿出发,西行二十里后,应在多峰歇脚,吃午饭。所谓铺舍,也不过是路边店而已。

后来行旅发达,人口增加,此地逐步发展为重要村落,至清代建立封平约亭,成为这一区域政治文化中心。

如今,大丰村内,多峰古街与封平约亭等古建筑犹在,木制路标指引着前来寻访的游人。

在古驿道、老集镇、老街道的延伸处,朱红色“封平约亭”四字赫然出现在门额石匾上,“圣谕”二字则凸显其尊贵意义与厚重历史。石碑、长联等有文字的记载,让封平约亭生动起来,成为整片古街的灵魂。

焕新

如今,虽然澄迈古驿道已不再繁华如昔,但它依然承载着那段辉煌的历史。

2024年5月,海南省政府办公厅发布《海南省东坡文化保护利用三年行动方案(2024—2026年)》,提出“保护东坡遗产”,明确要求系统梳理资源:“依托第四次全国文物普查,摸清东坡文化遗产家底。”

此次海南省苏学研究会发布苏东坡琼州往返行经澄迈县古驿道的考察成果,是澄迈县不可多得的宝贵历史文化资源,也成为海南省东坡历史文化线路中的重要补充。

但古驿道的发掘和重现的背后,是如何使东坡文化保持活力,焕发出新的时代华彩?

对此,李公羽在题为《兹游奇绝冠平生》的专题报告中指出,建议全县以“东坡行迹”为灵魂,以“古驿道”为脉络,以“乡村振兴”为目标,打造一条集文化体验、生态观光、乡村休闲、研学教育于一体的沉浸式文化廊道,将澄迈深厚的历史底蕴转化为可持续发展的文旅动能。

“不仅要对里桥、通潮阁等重点东坡文物进行修缮、复建,同时就每一个铺舍如何结合本村实际,按‘一村一品’的发展要求,使千年前的东坡遗韵创造性转化、创新性发展,活化利用,形成当代乡村振兴文化赋能的珍贵品牌。”李公羽建议,按照“分期分批、重点先行、先易后难、逐步完善”的思路,对东坡文化的内涵进行深化,形成全域联动,将“澄迈东坡古驿道”打造成为国内知名的文化IP和乡村旅游目的地,实现文旅产业对乡村振兴的全面促进和深度赋能。