在海南省博物馆展厅内,一场特殊的“对话”正在上演。展厅内灯光渐暗,文昌女孩的梦境缓缓铺展:1940年2月的轮渡码头,25岁的符克紧攥着写给父亲的家书,正欲踏上返琼征程。跨越80余载的目光在此交汇,女孩轻声诉说着今日文昌校园的琅琅书声,讲述着琼崖建设自贸港的新貌——这幕原创微型情景剧,让“纸上历史”跃然眼前。

南国都市报记者 陈望 实习生王佳婧

1915年,符克出生在文昌昌洒镇东太山村的一户贫农家庭,自小便显露出过人聪慧,在小学课堂上总是“榜标第一”,勤奋的身影里藏着对知识的渴望。

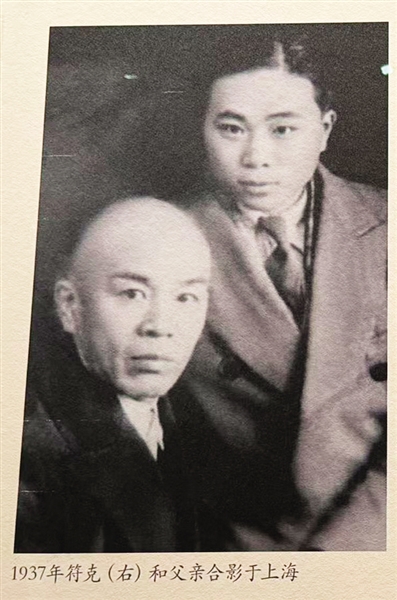

1927年,革命的火种在琼崖蔓延,12岁的符克加入童子团,被选为乡童子团团长。次年春,他以优异成绩考入广州市南海中学。1933年,高中毕业的符克本欲报考大学,却因父亲被资方辞退、家境拮据被迫搁置。遵父意赴越南西贡市任小学教师的日子里,他站在三尺讲台上,望着侨胞子弟清澈的眼睛,更觉“国家亡了我们就要做人家的奴隶”的切肤之痛。

1935年,在堂兄的接济下,符克考取上海暨南大学师范部。1938年春,他与一批同学冲破阻碍奔向陕北,进入陕北公学深造。在这里,他系统学习革命理论,同年加入了中国共产党。秋意渐浓时,党中央组建海外工作团赴东南亚动员华侨抗日,符克成为其中一员。抵达越南后,他先在华侨青年与工人中点燃抗日火种,紧接着又着手做琼籍侨领如陶笏庭等人的思想工作。不久,越南琼崖华侨救国会成立,符克当选常委,侨胞们的捐款、物资通过他的手,源源不断涌向祖国抗日战场。

1939年2月,日军铁蹄踏破琼崖的宁静。消息传到越南后,40余名华侨青年在西贡三民小学集中训练。回乡服务团各项工作准备就绪后,符克带领10余人踏上故土。此时,香港、星洲的华侨服务团已先抵琼崖。

1939年冬,符克渡海赴香港向“琼侨总会”汇报,促成三团合并,成立总团,他被任命为总团长,同时兼任“琼侨总会救济部驻琼办事处”主任。1940年2月,带着大批西药与慰劳品的符克滞留在广州湾,等待渡海返琼的船。期间,他给远在西贡的父亲与大哥写下家书。

在信中,符克毫无保留地表达了对家人的思念和关爱,并给家人许下美好愿景:“爸和哥!别挂心吧!鬼子赶出国土以后,我们一定能够得以共叙天伦之乐的!”

信中,他轻描淡写自己的处境:“我已于前月底携带大批西药及慰劳品抵广州湾,因年关关系,没有船来往,迫得暂住这里。料再逗留数天,便能渡海了。”仿佛只是寻常赶路,却未提沿途日军封锁的凶险。他宽慰家人:“我近来身体都比前健康,故乡物质生活虽然是艰苦一点,但精神总是愉快的,并未感到任何痛苦的地方。”

“爸和哥,别怀疑和误会吧!我之所以参加救国工作,不惜牺牲自己生命,为的是尽自己之天职,尽其能力贡献于民族解放之事业而已。我相信你们是了解的,国家亡了,我们就要做人家的奴隶了。”政局的动荡、敌人的残暴、战友的牺牲,都没有动摇符克的救国之心。他以革命乐观主义直面死亡威胁,“假使遇有不幸,也算是我所负的历史使命完结了,是我的人生的最大休息了”。

信末,他恳请家人“放大眼光与胸怀”,“祝阖家均安”的落款,藏着一个儿子、一个弟弟最后的温柔。

1940年8月12日,为抗日救国大业,符克和韦义光(中共地下党员)到定安县翰林墟与国民党当局商谈国共合作、团结抗日及慰劳抗战物资分配等问题,8月15日晚,符克遭国民党顽固派秘密杀害,时年25岁。

生命定格在那片他誓死守护的土地上。他写给家人“共叙天伦”的约定,终成未竟之愿;而信中“为民族解放尽天职”的誓言,却在琼崖的椰林中生根发芽。